| 海軍情話 |

| ■月刊「サムソン」1987.5月号〜1988.3月号に連載(全11回) |

画 石島次郎 |

| ■物語 |

昭和十八年の夏、各地で熾烈な戦がくり返されていたが、横須賀海兵団はまだ平和と言えた。

四十八歳の古宮大尉は肥った男でまれに見る巨根の持ち主であったが、男好きのタチであった。そして十三年間ずっと島村少将の愛人として、その巨根で少将をよろこばせてきたのだった。

古宮大尉はまた、立場を弁えず自分に求愛してきた当番兵の横山一等兵を、奴隷として可愛がるようになっていた。

二年後の昭和二十年夏、広島、長崎に原爆が落とされた日までの古宮大尉の男色遍歴物語。

|

■主な登場人物 |

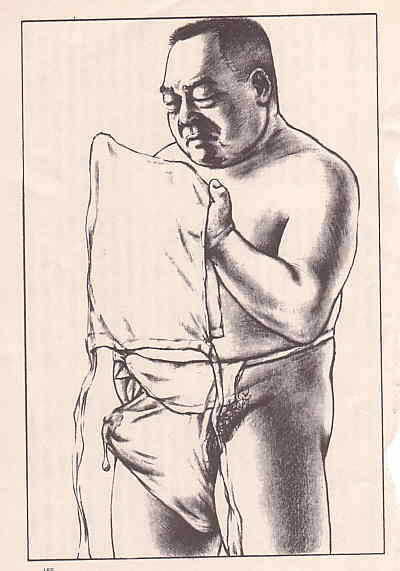

★★★古宮特務大尉・・・四十八歳、横須賀の鎮守府の教育機関に勤務している。男らしい容貌と肥った立派な体格、そして海軍一の巨根の持ち主。十八歳の時から、一貫してタチ。

鎮守府(ちんじゅ・ふ)・・・明治以後、各海軍区の警備、防御、所管の出征準備に関することをつかさどり、所属部隊を指揮監督した海軍の機関。横須賀、呉、佐世保、舞鶴の各軍港に置いた。

特務士官(とくむ・しかん)・・・下士官から任官した海軍士官。

|

★島村少将・・・最近大平洋艦隊から帰って横須賀鎮守府の幕僚として腕をふるっている、最右翼の五十六歳のでっぷり肥った将軍。古宮大尉とは相思相愛の仲。古宮大尉が三十五歳で島村少将が四十三歳の時、古宮大尉が任官前在学した海軍兵学校の特修科で知りあい、以来十三年間、愛人関係にある。 |

★横山一等兵・・・古宮大尉の当番兵。召集兵で四十二歳の小肥り。召集されるまでは輪島塗りの仕上げを業としていたが、立居振舞いなどきびきびして顔立ちも男臭い。 |

★加藤閣下・・・海軍出身の政界の黒幕的存在。 |

|

海軍情話

第一話 |

| (一) 横須賀に咲いた花 |

太平洋気団が日本列島を覆い、朝から熱帯を思わせるような暑さが続いていた。横須賀海兵団の空は雲一つない快晴で、目のさめるような青空が果てもなく高かった。教育隊の最高責任者である古宮特務大尉は、朝から気象関係の練習生の書類に目を通し、指導方針について、各分隊長に自分の所信を説明したあと、個室を出て練兵場を望む高台にあがったのだ。

気象関係の練習生というのは、旧制中学校を卒業した若者が進む水路部という教育機関生のことである。教育の一環として卒業前に一年間の海兵団教育が組み込まれていた。現在でいえば海上保安大学校のことである。この他の専門学校に於て在学中に軍隊教育が取り入れられていた。

だから教育隊といっても、横須賀海兵団だけで常時七、八百人にも及ぶ若者達が卒業前の半年を軍隊教育に明け暮れていた。十五、六人を一班として組み分けた分隊には、中尉クラスの分隊長がおり、その下の十三、四人の班長は総て、上等兵曹に限られていた。上等兵曹というのは当時下士官の最高位で、どんなに早く昇進した人でも十年以上の履歴をもった優秀な三、四十歳の男達だった。

古宮特務大尉は四十八歳になる肥った男だった。第三種軍装という開襟、半袖、半ズボンに白のソックスと白靴という当時の海軍将校の服装がよく似合う男で、色が白いので丸顔が陽に焼けて何時見ても湯上りのように美しかった。第三種略装という夏服は、体の線がそのまま見えるような薄い布地だったので、半ズボンの前面を球状に盛りあがらせた太鼓腹やそれより下の股間のものの型なども、そのまま見えた。

分隊長の徳光中尉は古宮大尉を一回り大きくしたような体格で、頭がつるつるに禿げ上っており、非常に髭濃く、朝きれいに剃っても夕刻にはもう薄く生えているような男だった。彼が古宮大尉よりも二歳年長なのにランクが下だったのは、兵曹長から海軍兵学校の特修科に入る時期が古宮大尉より五年近く遅かったからである。

当時、海軍士官になるのは旧制中学を出て江田島の海軍兵学校を卒業しなければならなかったが、一般兵士から任官する方法として、特別に優秀な者に限り兵曹長の中から選んだ少数の者を、海軍兵学校の特修科に一年間学ばせて少尉に任官させる制度があった。けれどもこれは一般兵学校出の将校と異って、その階級の上に必ず特務という名がついたし、どんなに成績がよくても特務大尉より上職につくことは出来なかった。

どちらも優秀な海軍将校だったが、昇りつめる所まで昇って先が見えていた。然し、大東亜戦争が始まって各地で熾烈な戦がくり返され、日本は未曽有の局面に立たされていた。だから自分の地位がどこまであがるかということよりも、どんなことがあってもこの戦に勝たねばならないという気慨に燃えていた。

そしてその一方では何時激戦地に派遣されるか分からないと言う不安な気持ちを持っており、日本の海兵団の教育隊で勤務している現状をたのしみたいという気持を持っていた。二人共妻子があり、古宮大尉は横須賀の郊外に家を持ち、二、三日に一度は帰宅していたが、徳光中尉は家族を石川県に残していたのでめったに帰ることはなかった。昭和十八年の初夏のことだった。

その日古宮大尉は、帰宅する前個室の横に設備してあるシャワールームで汗を流そうと思った。当番兵の横山一等兵は駆足で彼の傍に寄ってくると、上衣や半ズボン、シャツなどを丁寧に脱がして越中ふんどしだけにした。横山は古宮大尉の足許に身をかがめると、越中ふんどしの布をゆるめて、横からころがり出て来たものをおごそかに口にふくんだ。

古宮大尉のものは、その顔や体の美しさとは全く異った色と型をしている。一見しただけで飛びぬけた巨根で、根元より先に行くに従って太くなり、亀頭は子供の拳ほどの大きさがあった。そしてその色は黒紫色でグロテスクに見えた。彼の顔が白くて美しく体もふっくらと美しかったので、初めてそれを見る人は思わず瞬きして立上る程だった。

横山一等兵は志願兵ではなく、当時の言葉で補充兵と呼ばれた召集兵で四十二歳の小肥りの男だった。召集されるまでは輪島塗りの仕上げを業としていたが、立居振舞いなどきびきびして顔立ちも男臭かった。然し古宮大尉の当番兵になったその日から、その目に媚を含んでひどく潤んで見えた。古宮大尉は、最初から横山一等兵の男好きの性向に気付いていた。

横山は彼のものを一度口に入れると長い時間離さなかった。自宅に帰らぬ日はそれでいいのだが、一汗流して久しぶりに帰宅しようと思っているので、横山の顔を横にずらしてシャワー室に急いだ。横山がうしろからついて来て、越中ふんどしを脱がして彼の体を洗った。

当時の海軍大尉の当番兵というのは、奴隷のようなもので、大尉の命令には絶対服従で主人に仕えねばならなかった。横山はうしろに廻って彼の背中を心をこめて洗った。輪島塗りを業としていただけに、背中のあちこちに当る手の感触が適当に固くて、適当に柔かく、じっとしていると眠くなってくるのだ。

古宮大尉は横山一等兵が当番兵として自分の傍に来てから二週間程経った夜のことを思い出していた。その夜は春というのが嘘のような生暖い日だった。海軍将校専門の白木綿の寝間着を着てベッドに寝転っている彼の傍に駆けよった横山は、身を低くして言ったのだ。何日も前から練習していたようにもきこえたし、人間として最も恥しいことを告白する時の緊張の為、アクセントが乱れてしどろもどろにきこえた。

「大尉殿、私は心から大尉殿を愛しています。男がこんなこと言ってはいけないと今まで自重して来たのですが………」

横山はここで絶句した。古宮大尉は最初からそのことを感じていたので少しも驚かなかった。ああやっぱりそうだったのかと思った。それにしてもよく勇気を出して告白したものだと思った。けれども彼は身じろぎもせず、横山一等兵の次の言葉を待った。

「ほんとに大尉殿を見ているだけで股が濡れて来ます。ほんとにこんなこと云ってはいけないと思いますが、もう耐えられません。すみませんが大尉殿の性器を吸わせて下さい。お願いします」

横山はそう言って床に土下座しているようであった。古宮大尉は寝たふりをしてじっと横山一等兵の愛の告白を聞いていたが、どうしようかと迷った。

自分のものを吸わせること位いとも簡単なことだったが、彼には島村少将という愛人がいるのだ。つい最近大平洋艦隊から帰って横須賀鎮守府の幕僚として腕をふるっている、最右翼の五十六歳のでっぷり肥った将軍である。古宮大尉が任官前在学した海軍兵学校の特修科で知りあったのだ。古宮大尉が三十五歳で島村少将が四十三歳の時だった。

それから十三年間もずっと交際って来たのだ。そして古宮大尉は島村少将の愛人だった。その間何度か同じ船に乗ったり部署が同じ所になったが、それは皆彼の思い入れが動いていた故だった。彼が幕僚として横須賀に帰って来てからは、夜ひそかに郊外の別宅に呼ばれることが多かったが、彼の気が向けば昼間でも彼の豪華な個室に呼ばれた。

古宮大尉が教育隊の責任者だったので、直接質問されることや、今後どうするかについて指示されることが多かった。だから誰からも怪しまれることもなかったけれど、古宮大尉の行動は非常に細心で慎重だった。だから横山当番兵がいくら泣いて頼んでも絶対応じるべきではないと心に決めていた。

大尉のものは確かに男好きの男にとって涎の出るような巨根で、而も顔や体がいいので当番兵が見て舐めたいと思うのは当然だが、島村少将は彼の体を折れる程抱きしめて顔中ぺろぺろ舐めるし一度彼の巨根に吸いついたら射精するまで絶対離さないのだ。その揚句自分のバックに挿入させるのが、一つのパターンとしてくり返されていた。

だからむざむざ当番兵などに触らせてはいけないと思う反面、直接舐めさせて下さいと言われれば、頭では拒否しながら体だけはすぐ反応してしまう。古宮大尉は一枚だけ腹の上に乗せていた毛布を足で払いのけて右足を開いた。横山がベッドの右側にいるので、そうすることは彼の愛を受け入れたことになるのだ。

明日は朝から島村少将の所に行くことになっていたし、五日ぶりに出会うことになっていた。だから古宮大尉のものは横山からねだられただけでぴんと勃ちあがっていた。白衣の下から突き上げる越中ふんどしを見ると、横山はすぐそこに顔を伏せた。越中ふんどしの上から大尉の男の匂いを嗅ぎ乍ら、歯でふんどしを噛んで横にずらした。

古宮大尉のものが固く勃起して太鼓腹にぴたりと、へばりつくような角度で踊り出た。横山はあまりにももったいなくて、口にくわえたいと思い乍らどうにも出来なかった。越

中ふんどしを洗う度、直接鼻につけてその匂いを嗅いだし、丁度ものの当る部分のふくらみを舌で舐めたりした。その上、シャワーの時や新しい越中を締める時、何度も見た彼の巨根を是非口で吸いたいと思いつづけていた。

それにしてもこんなに強く勃ったものははじめてだった。根元が細くて次第に太くなる陰茎はビロードのように赤紫の艶があり、その周囲に黒い血管が巻きついている。それが次第に太くなった所にえらがあり、それから段差をつけて丸い亀頭につづいている。その太さはともかくとして、亀頭の色は黒紫色でちょっと見た所、真黒に見えた。

横山はおごそかに亀頭を口に含んだ。古宮大尉はその感触だけで横山の過去が分った気がした。彼の口がどのような動き方をしているのか知らないが、直接尻の奥の神経中枢にぴりぴりと快感がひびき、自然に軽い呻き声が出た。彼は左手の上に双玉を乗せ右手で陰茎を握り本格的な尺八を開始した。すると古宮大尉の体は何時かベッドから浮き上って、空を飛んでいるような気がした。

四十八歳になったばかりの大尉はそうされ乍らすぐ射精してしまうような気がした。若い時から年配肥満体の男ばかりを相手にして来て、種々の経験があるが、横山程の快感を与えてくれた男はいなかった。だからこのまま彼の口に出したいと思う半面、明朝会わねばならない島村少将のことを考えると、こんな当番兵にはとても精液はやれないと思った。大尉は上半身をベッドから起すと横山の頭を叩いて言った。

「おまえは俺の許可も受けずに何故俺のちんぼを舐めたんだ」

「あっ、すみませんでした。私は大尉殿が好きでたまらないのです」

横山は双玉と茎を握ったまま大尉に向って深く頭をさげた。

「おまえはそんなに男が好きか」

「いいえ、大尉殿が好きなんです。それに今迄こんなに大きなものを見たことがありませんので、つい夢中になって………」

「そうか、そんなにそれが好きか。けどなあ、それは昨夜も家内のおまんこの中に入れたばかりで洗ってないし、小便で汚れとる。それでもいいのか」

「大尉殿のものだったら小便でも汗でも少しも汚くありません。お願いです。私に精液を飲ませて下さい」

横山の目から涙が流れている。彼の切ない心は若い時からこの道で遊んで来た大尉には誰よりもよく分る。然し大尉の好みは島村少将のような年配肥満体に限られるのだ。彼は乱暴に上半身をベッドの上に伸ばすと、右足で力一杯横山を蹴って云った。

「この精液は家内のおまんこに入れるんだ。なんでおまえなんかにやるものか」

すると横山はすぐに上体を起して切ない目で大尉の全身を見ていった。

「ほんとに自分が悪かったです。お詫びの仕様もありません。けど大尉殿のようにお顔もお体もおちんぼも立派な人を見たことがありません。特に雁首の太さは見ただけで射精してしまいますし、今大尉殿の雁をお吸いし乍ら自分もどくどく出してしまいました。それ程好きです。だから自分を嫌って当番兵から外さないで下さい。大尉殿の気に入らない時はどんなに撲られてもいいし、日本刀で切り殺されてもいいのです。むしろ本望です。そして大尉殿の小便でも何でも飲みます。ですからどうかお傍で仕えさせて下さい」

大尉は白衣から太鼓腹と股間から勃起させたものを出したまま横山一等兵の求愛の言葉をじっときいていた。じっときき乍ら自分の好みではないけれど、彼が云うように奴隷として愛してやってもいいと思った。

人間の愛程奥の深いものはなく、優しく抱いて愛撫し乍ら射精する愛もあれば、撲って縛って泣き叫ぶ相手を強姦しながら射精する愛もあり、一刀のもとに首を切り落した瞬間に二人同時に射精する愛も確かにあるのだ。特に男同志の愛は尚一層深く、どれが良くてどれが悪いというような格付けなどないのだ。

大尉はその日から不自然でない方法で横山を奴隷として調教して来たのだった。

横山は大尉の背中を丁寧に洗い乍ら、時々その手が大尉の尻の方に移動するのだ。大尉が入浴前さりげなくこう云ったからあまりにうれしくて、一人でに手が動くようだった。

「今日は久しぶり、俺の小便を飲ませてやるぞ。たのしみに待っとけよ」

彼は大尉が命令する以外には絶対直接手で大尉の体にふれない。然し命令されればどんなことでも喜んでする。特に一週間に一度程入浴時に股間を洗うことを命ぜられると、直接石鹸をつけて手の平でずるりずるりと揉み洗いする。そして最後は小便が戴けることを知っているので、大尉の命ずるまま濡れた床に這って尻の穴も舐めたし、へその穴も舐める。そして、最後に大尉の亀頭をくわえて小便を飲む時は、如何にも美味しそうに喉をごくんごくんと音をたてて一滴もこぼさない。

古宮大尉は相変らず五日に一度の割合いで島村少将に呼ばれては更に色濃い男色に時の経つのを忘れるのだった。そして横山一等兵の奴隷の調教も次第に高度化し、郊外の家族も総員が元気で、戦時中とは云い乍ら非常に充実した日々を送っていた。然し、古宮大尉にとってたった一つだけ大きな心配があった。それは自分の部下である分隊長の徳光中尉の目だった。

彼の目が古宮大尉や横山一等兵を見る時、きらりと光って瞬間的に死んだ魚眼のように淀んで潤むのだ。古宮大尉は最初その目は横山を欲している目だと思った。然し、同じ目が自分にも向けられているのを知って愕然とした。それは横山一等兵が当番兵になって初めて自分の愛を告白した後、訊ねもしないのにこう云ったからだった。

「徳光中尉も男が好きだとききました。そして私も何度も誘われましたが、あのタイプはどうしても駄目なのです」

「でも、マラが太けりゃおまえは誰でもいいのだろう」

「自分はそういう人間ではありません。私が好きなのは古宮大尉だけです。大尉殿が自分を嫌いになったら、日本刀で首を切り落して下さい」

横山はそう云ってむせび泣いたが、その徳光中尉の潤んだ目が時々二人に向けられていることが多くなったのだ。もしも、古宮大尉の想像通りなら困ったことだと思う。こういう交際いは、あくまで秘めやかに運ばねばならないのだ。なるべく嫌なことは考えないようにしようと思い乍ら、月日だけが過ぎ八月もあと二日を残すだけになっていた。

|

|