| 髪白く老いるとも |

| 月刊「サムソン」1995年1月号〜12月号に連載(全12回) |

|

| ■物語 |

| 熊本市の東部、水前寺公園の近くにある「テーラー白河」の従業員祐輔は、二十年前から主人の白河と同棲生活を続けている。 |

| ■主な登場人物 |

| ●祐輔 |

| 七十四歳、小柄で端正な顔のお爺さん。二十年前、五十四歳の時、当時、四十八歳の白河と出会い、その日から白河の弟子として、テーラーで働くようになる。「生まれながらに少し馬鹿だった」と言われてきたが、素直で従順な性格と手先の器用さが幸いして、白河から男色技術と共に洋服仕立ての技術を習得する。 |

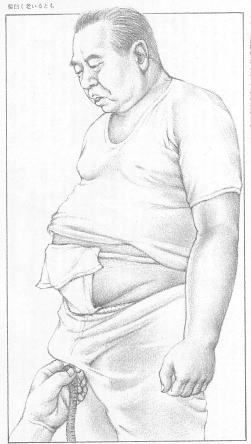

| ●白河真澄 |

| 六十八歳、163cm、80kg。水前寺公園の近くで「テーラー白河」を経営。親の勧めるまま結婚をしていたが、三十年前、山口と知り合ったのをきっかけに、離婚した。非常に無口で余分なことは一切喋らない。いつもポーカーフェイス。 |

| ●山口 |

| 六十歳過ぎ。県庁の部長職を定年退職した後、今は天下りした会社で役員をしている。三十歳の時、白河と出会い、以来三十年間付き合いを続けている。 還暦を迎える頃から、体毛が豊かになる。 |

|

髪白く老いるとも

第一回

|

| (1)物おもう秋 |

その歳の夏はことさらに暑かった。九州では来る日も来る日も、朝から熱帯地方同様の太陽が照りつけた。七月の終わりに梅雨があけてから九月いっぱいまで、二カ月近くもそんな暑い日がつづいた。しかし夕刻になると決まって雨が降った。その雨も熱帯地方で降るスコールと全く同じ豪雨だったので、暑さにうだる人々は午後になると空模様を気にしながら、激しく降って遠ざかる通り雨を心待ちする有り様だった。

そして九月に入ると立て続けに三つの台風が、九州を暴風雨に巻き込んで通りすぎた。台風はあちこちに多大の被害をもたらしたが、四つ目の台風が東九州を縦断する形で遠ざかると、それまでの暑さが嘘のように涼しくなって、暦は十月を迎えた。春夏秋冬のはっきり現れる日本では毎年のこととはいえ、その歳の暑さは正に異常気象だった。

白河真澄と書いて、「しらかわ、ますみ」と読むのだが、彼は熊本市東部の水前寺公園に近い場所で二人の弟子と、『テーラ白河』を経営していた。『名は体をあらわす』という諺があるが、一読しただけで高貴な出の人物だろうと思うにちがいない。事実彼は名前を裏切らない風貌を備えていた。そして満六十八歳を迎えたばかりだった。

百六十三センチ前後の背丈にたいし、八十キロの体重をもつ彼の体は文字どおり小太りだったが、ずんぐりと太って見苦しくなる一歩てまえで、彼自身のやや繊細な感性がある種の貫禄と、老成した男の艶を隠していた。それに非常に珍しいことだったが、彼はテーラという職業であるにもかかわらず、何時も和服を上手に着こなしていた。

外観小太りの体格が彼の和服姿に人品の良さを強調したが、白河真澄のような体型と顔を持った男は、洋服を来ても和服を来てもよく似合うのだ。体型はともかくとして、中高くて目鼻だちの整った色白の顔は、年齢を刻むにつれ頭髪も眉毛も白くなったけれど、鼻下に蓄えた霜降りの髭など、爛熟した男の残り香を発散して見事だった。

さらに珍しいのは、六十歳になってから一念発起し、自動車運転免許をとったことである。自動車学校に入学してから途中で挫折し、登校拒否に似た行動もとったし、六十歳という年齢が高校を卒業したての小さな女の子より、運動感覚が劣ることも実感したけれど、彼女たちの三倍近い期間と経費を使ってどうにか卒業している。

その日から八年の歳月が経って、お得意様の家を回るときも和服を着て自動車を運転するのだが、一度も事故を起こしたことがない。彼はそういう事実を誰にも語りはしないが心のなかでは、八年間無事故無違反で過ごしたことを誇りに思っている。彼は非常に無口で余分なことは一切喋らないし、端正な顔の表情さえめったなことでは変えないのだ。

十月に入ってから最初の日曜日、熊本地方は朝から快晴だった。空は目のさめるような紺色で、一年を通じてめったにない好天である。彼は午前十時まえにお得意先の山口の家に向かって車を走らせた。山口は六十歳で県庁の部長職を定年で辞め、関連企業の役員として第二の仕事に就いており、かなり忙しく日曜でなければ体が空かないという。

白河は山口とは三十年来の付き合いになる。山□が三十歳前後でやっと係長になったころの知り合いである。そのころ山口はでっぷり太って、可愛い感じの好青年という印象だった。それが歳をとるにつれ体も顔も精悍さを増し、還暦を迎えるころから顔にも体にも体毛が生え、それをいつもこまめに手入れする初老の男になっていた。

山口と知り合うまでも白河は、片手で数えられるほどの男と付き合ってきた。そして彼らとは刹那的な欲望を発散すればなんとなく満足して別れている。しかし彼はそれ以上に女に言い寄られることのほうが多かった。親の勧めるままに結婚もしたけれど、幸か不幸か子供も生まれないまま、山口と知り合ってから妻と離婚している。

そういう意味からすれば山口は白河にとって自分の一生、つまり自分の生きかたを根底から揺るがしてしまった男なのだ。とはいうものの彼から誘われてそうなったのではなく行動したのはあくまで白河だった。彼は山口にたいするときは如何なるときも完全な男になりきれた。そして完璧な態動者として振る舞ってきた。

車の助手席には祐輔が座っている。この男とも付き合いはじめてからやがて二十年が過ぎ去ろうとしている。簡単に二十年、あるいは三十年というけれど、男同士がそれほど長きにわたって付き合っていけるのは、お互いが自我を捨て、精神的にも肉体的にも惚れあい深く結ばれたうえで信頼しあい、さらに妥協して譲歩してきたからである。

とはいうものの、祐輔にかんしては知りあってから二十年間、白河は一度も妥協したことも譲歩したこともない。ただ一方的に祐輔が白河に従属しているだけで、過去の誰よりも深く結ばれている。祐輔にたいするとき白河は何時でもご主人であり命令者なのだ。祐輔はひたすら白河に仕えて生きて、本年七十四歳の可愛いお爺さんになっている。

分かりやすくいえば、白河は三十年まえの三十七、八歳のころ当時三十歳の山口と知りあい、この世界でいうタチとして山口を愛してきた。そしてそれから十年後の四十八歳の暮れ、ひょんなことから当時五十四歳の祐輔と知りあい、山口以上に惚れこんでテーラの仕事をみっちり仕込み、自分の弟子として、『テーラ白河』を経営してきたのだ。

白河にとって、山口も男同士の愛で結ばれている可愛い男である。けれども彼の二人にたいする愛は基本的に異なっている。山口は口にこそ出さないが、たまには他の男とも適当に遊んでいる。しかし白河はその事実を問い詰めようとは思わない。それに比べると祐輔の白河にたいする愛は一途である。他の男など見向きもしない。

以心伝心、白河はそういう祐輔の心が手にとるように分かるから、口や態度でどのように罵り、ときには手をかけたりするけれど、心のなかでは山口とは比べられないほどに深く結ばれている。人間が口軽に愛を云々する

ことは軽薄である。それがわかっているので白河は絶対他人に告白しないが、祐輔のことを思うだけで愛を感じてしまう。

もしも祐輔に去られたら生きてゆけないとさえ思う。過去一度もやさしくしたことはないけれど、彼は祐輔と同棲し六十四、五歳を越えたころから、彼と出会えたがゆえに、この世を花になし得たとおもうようになっている。祐輔という名前だけしか知らないで、ずっとそう呼んできたが、白河は祐輔のことを思うだけで涙がにじむのだ。

※ ※ ※

二十年前の昭和四十七、八年ごろの日本は、高度成長の波に乗り登りつめる最終段階に入った時期だった。土地も物価も上がったけれど国民所得もまた鰻登りに上昇を止めなかった。戦後三十年近くが経ち、『追いつけ、追い越せ』の掛け声勇ましく、日本の経済が西欧や米国の水準にまで後一息のころだった。

白河の経営する、『テーラ白河』が急速に伸びたのもこの時期である。そのピーク時には従業員も十二、三人をかかえるほどの盛況だった。わずか十四、五歳で市内のテーラ老舗に丁稚奉公に出て一生懸命に働き、技術を磨き十二、三年にして築いた自分の城だった。賛沢しようと思えば少々の賛沢ができたのに、彼はひたすら倹約をした。

祐輔と出会ったのは白河の事業が軌道に乗り、熊本市郊外に当時としては瀟洒な店を構えたときと一致している。まだまだ空き地があちこちにある時代だった。その空き地の隅に設けられた公衆便所のなかだった。近寄っただけでぷーんとアンモニヤの臭いがするその便所の入口には、剥げかかったペンキで、『公衆便所』と書いてあった。

その日白河はその公衆便所に入って用を足していた。そのとき音もなく入ってきて、白河のすぐ隣に立ったのが祐輔だった。祐輔は現在でも小柄なお爺さんであるが、二十年まえの五十四、五歳当時でも百五十五、六センチの身長、六十キロ前後の体重があり、丸い顔に整然と収まった目や鼻、短く刈り込んだ半白の頭髪などに思わず見とれた。

その体型や要望は白河にとって、めったにお目にかかれない理想の男だった。仕事の忙しさにかまけて、めったに出掛けない市内の発展場、或いは寸暇を惜しんで訪れた発展場などでも、白河の心をこれほどまでに捕らえて話さない男とは、過去一度も出会ったことがなかった。白河は祐輔をこのまま自分の家に連れて帰りたいと思った。

そう思っただけで白河の性器が激しく勃起した。今から二十年まえ四十八歳の彼はまさに働き盛りで、心身ともに最も充実した年齢だった。白河は祐輔の視線が自分の性器に注がれていることを感じ、下半身を前方に突き出し、いっそうオープンに性器の全体を露出して見せた。ふと気付いたとき白河の性器は祐輔の口のなかだった。

そしてその口のなかで白河の性器は、かつて味あったことのない口技に翻弄され、あっというまに祐輔の喉奥深くに、ありったけの精液を注ぎこんだ。『ふとしたとき』とか、『あっというまに』というような形容詞は説得力を弱めるが、白河と祐輔の最初の出会いはまさに、そんな形容詞を使わなければ、説明のしようがないほどスムーズだった。

そして最初の出会いが、そんな悪臭ただよう公衆便所のなかだったことに、白河はある種の罪悪感を覚えるが、後日祐輔はその日のことについて、やや頬を染め、『ご主人は神様の贈り物だったとです』と言うのだった。白河はその日のうちに祐輔を自分の家に連れて帰った。そしてその夜二人は完全な男色関係で強く結ばれている。

「私はなぁ、両親の顔もよう知らんし、子供のころから頭が悪うて、読み、書き、算盤の出来がだれよりも悪かった。それで皆に馬鹿だと言われて大きくなった。きっとご主人様からも愛想つかされると思う。私はなあ、ご主人様の家に来てもなんにも出来ん」

それは総てが済んだあと白河の体に抱かれながら、祐輔が最初に口にした言葉だった。白河に抱かれながらも、彼の右手はねっとりと白河の性器にからみついていたし、赤い唇はたえず白河の胸を這っており、ときどき上目使いに白河の顔を恥ずかしげに見つめる目は、白河が過去に抱いたどの男よりも澄んで綺麗だった。

「それでおまえの名前はなんと言うのかい」

「祐輔と申します。それだけしか知らん。だれからもそう呼ばれて大きくなった」

白河は思わず祐輔の体を力いっぱい抱きしめた。白河から抱きしめられても祐輔の体は、右手の性器をしっかり握ったまま全身の力を抜き、白河の行動のままに従属するかまえを見せた。だれかにそんな男同士の遊びを教えられ、昨日までそういう抱かれかたをしていたような素振りだった。しかし白河はあえてそのことを話題にしなかった。

白河の性器をきっちり握った祐輔の手には、温かい心がこもっていたし、わずかにひしめく手は、なにものにも代えがたい快楽を白河に与えつづけた。こんな手の持ち主なら何をさせても器用にこなせるにちがいない。過去のことなど一向にかまわない。白河は祐輔に男物洋服の仕立てを、みっちり教え込もうとこのとき決心している。

当時、『テーラ白河』には十二、三人の従業員をかかえ、盛況の真っ最中だった。十二、三人もの職人がいれば仕立てはどうしても流れ作業になり、製品の質も職人の質も落ちた。最後の仕上まで自分の技術で縫いあげることを、みっちり教え込まれた白河は、流れ作業に切り換えたころから、客筋の質までが落ちたことに気付き愕然とした。

流れ作業で客筋の質を落とすことも商売のひとつの方法ではあるが、昔ながらに何度も客の家まで出向き生地を選び、お客の好みを知りつくし、お客の要望に百パーセント応えるため、何度も仮縫いをし、お客の体格にぴったりした背広を縫いあげることこそ、洋服仕立人の生きがいだと白河は考えるようになっていた。

祐輔が白河の目に止まったのは、ちょうどそう考えはじめた時期だった。それから四、五年間、白河は他の胡散臭い従業員の目もはばからず、洋服仕立ての基本から仕上がりまでみっちり祐輔に教えこんだ。白河が見込んだとおり祐輔の腕がめきめき上達した。何時でも自分を底辺の男だと思い込んだ祐輔は、白河の教えに従順で素直だった。

従順で素直なだけでは男性洋服の仕立てなど、それほど顕著に上達するものではない。まして五十歳を過ぎた祐輔の場合は、生まれながらにそういう器用さを持ち合わせており、それを白河が見抜いて掘り起こしてあげたのだ。それ以上に大切なことは二人がお互いに惚れあい、そういう暮らしのなかで二人の愛を十分に育んできたからである。

「私はなあ、こんなにご主人様から愛されて嬉しい。けど末が恐ろしい」

祐輔はよくそう言った。最初から二人は相思相愛のなかではあったが、祐輔のほうがより強く白河に惚れこんでいた。祐輔は過去にも白河に似た男と五、六の出会いをしてきたが、どの男も祐輔を馬鹿呼ばわりし、一段下に見下ろされることばかりだった。それが白河の場合は基本的に対等だった。そして白河が日増しに祐輔の良さに惚れ込んだ。

「祐輔の体は口も尻も、付き合いを重ねるごとに淫らさを増し、其処を真空にして俺のものを吸い込み、広がったり極端に狭めたりしながら自由自在にあやつるのだ。あんな体に出会ったら、どんな男でも骨抜きになってしまう。俺ほんとに嬉しい」

白河がこっそりそんな立ち入ったことを喋ったのは、従業員のなかでもたった一人だけ白河が、その世界に誘い込んだ当時五十歳になったばかりの辰さんだった。ちょっと見にはいなせでやくざ染みた小柄な男だが、白河の言うことには一度も逆らったことのない男である。祐輔が還暦を迎えたばかりのころである。

つまり祐輔は洋服仕立ての技術を磨くのと同じ速度で、白河との男色遊戯の技術も磨きつづけたのだ。そして祐輔が還暦を迎えるのを待って、白河は十二人の従業員のうち十一人を解雇している。残りの一人がもう三十年近くも、『テーラ白河』で影になり日向になり業績を伸ばしてくれた辰さんである。白河が最も信頼しているのは辰さんだった。

『テーラ白河』をそういう店の経営方針に切替え、どうにか軌道に乗せたのはさらにそれから四、五年が経過してからで、三人の平均年齢は六十二歳、昭和六十年の春だった。スタートに先立ち、白河が真先に言った言葉は次のようなものだった。

「我々のように特異な種類の人間は、それだけである種のハンディを持っている。それはマイナス要因ではあるが、われわれはそれをプラス要因にしたいと思います。『壁に耳あり、障子に目あり』それは昔からもっとも大切な生きかたの指針です。どんなに強い欲望にさいなまれても理性を働かせてください。そして秘密だけは守ってください」

祐輔と辰さんが、じっと白河の目を見つめたまま大きく頷いた。白河は声を大にして、『お客さまは神様です。お客様あっての商売ですからお客様にたいしては、どんな無理難題を言われても、笑顔を忘れず頭をさげればいいのです』と言うまえに、自分を含めた三人の熟れきった男色について、人の噂になるような遊びをするなと警告したのだ。

その日から七、八年の歳月が流れ白河は六十八歳になり、『テーラ白河』は着実に発展をとげ、『一流の顧客に高級な紳士服を提供する店』というキャッチフレーズが定着するまでになっていた。そして十月の抜けるように高い空の下を、白河は助手席に祐輔を乗せ、もう三十年ちかい顧客である山口の家に、寸法どりのため車を走らせていた。

店の留守番には辰さんをあてがっておけば、総て安心しておられた。総てが幸せな生活だったが、当面の心配は助手席に乗っている祐輔が、年齢を加えるにつれいっそう可愛さをまし、顧客たちの人気を一身に集めていることだった。それは、『テーラ白河』の経営面にプラスをもたらしはするが、白河はそこはかとない嫉妬さえ覚えはじめていた。

『七十四歳にもなると欲望など消えてしまうと思っていましたが、歳をとるにつれ細くて鋭い快感が体中を走って、いっそう気持ちよくなるのです』それは白河の質問にたいして、いつも祐輔が答える言葉だった。根が正直なだけに、祐輔の語る言葉は自分自身の本音であり、語るときも語ったあとも端正な顔でにっこり微笑むのだった。

白河は助手席の祐輔を見た。二人の目が絡んだ。それだけで総てを察した祐輔が、白河の着物の裾から手を入れ性器をそっと握った。その日白河はセルの一重を着ていた。祐輔が望むままに自分の性器を握らせた。そうさせておけば山口のまえで、物欲しそうな顔はしないだろう。やがて祐輔の上半身が白河の股間に伏せ吸茎をはじめた。

此処四、五カ月来、山口の祐輔にたいする求愛が激しさを増していた、あと二、三十分も走れば山口の家に着いてしまう。白河は腰をひねって祐輔の唇を外した。

|

| 続きは海鳴館文庫でお楽しみ下さい・・・・・ |

|