| 泰三床屋 |

| ■月刊「サムソン」1996.2月号〜1997.1月号に連載(全12回) |

|

| ■物語 |

九州の東海岸、大分県佐伯市にある理髪店が舞台。

四十八歳までタチ一筋だった理髪師の徳次は、山寺に説教を聞きに行ったとき、その寺の宗源和尚と懇ろになり、ウケに目覚め、山寺で同棲生活をしていた。

それから一年半の後、和尚が京都に呼び戻されることになり、行き場を無くした徳次は、梶原の紹介で、泰三が経営する理髪店に住み込みで働くことになる。

主人の泰三は徳次にとって、超理想の男であり、住み込んで二週間後二人は無事結ばれ、徳次は「泰三の妻」となる。しかし、泰三には以前からの愛人が複数存在していた。

泰三、徳次夫婦を中心に、理髪店に集まる男色者たちとの交流、京都に行った宗源和尚との再会を描く。

この地方の仲間のなかで広まっている「一に健太、二に治郎、三が茂助で、四がなく五に幸吉」というマラの順位を決める戯れ歌が伏線となって、物語が展開する。 |

■主な登場人物 |

♀徳次・・・50歳

子供の頃、引き取られた修三爺さんにより男色の指南を受けて以来、老人好きのタチとして、三十七、八年タチ一筋で通してきたが、宗源和尚に抱かれて以来、一発でウケに目覚める。泰三は、徳次にとってタチの男としては二人目。 |

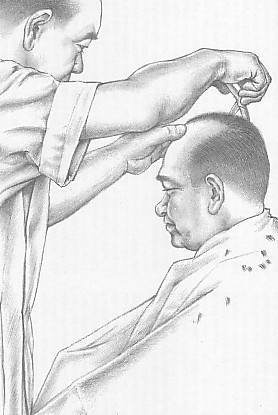

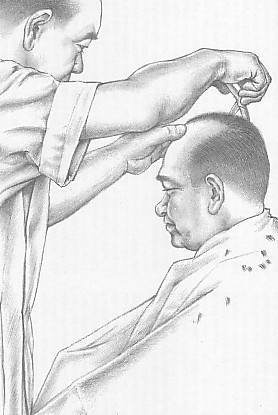

♂泰三・・・68歳、168cm、78kg。色白。でっぷりと太り、太鼓腹。

ススム君とコスケを愛人に持っている。

■風貌

「十四、五歳のときから一貫して、床屋ひとすじで生きてきたのが信じられない貫禄をそなえている。見れば見るほど端正な風貌である。」

「切れ長い目にふくよかな頬、太くて長い眉毛の半分は白くなっているが、広い額は理知に輝いている。どっしりした鼻が中央に居座り、その下には綺麗に刈り込んだ髭が蓄えられ、真一文字にぐっと結んだ赤い唇が何ともいえない熟年の色香を発散させている。それでいて頭はほとんど無毛に近く、つるつるに禿げあがっている。」

■亀頭

「その全体は焦げ茶色に薄墨を流したような色合いなのに、鰓に近づくにつれ次第に色彩が薄れ紫色にぼかされている。

じっと見つめていると目頭が熱くなってくる。それでも私は亀頭から目を放すことができなかった。全体が厚い肉に覆われている。にもかかわらず亀頭の先端部分は、優しい丸みがやや偏平に近い曲線を描き、其処から急に垂直に盛り上がり、鳥の頭に似た丸みが大胆にカーブし、その見事な亀頭冠が鰓の部分でふてぶてしく収斂している。

私は過去に両手では数えきれないほどの男の性器を見てきたが、これほど熟れた性器を見たのははじめてだった。その色彩といい形熊といい非の打ちどころのない見事な道具である。梶原の言う『波がえし』のついた亀頭など、まさに使い古された歴戦の雄姿だった。」

|

|

泰三床屋 第一回

|

| (1)同棲 |

泰三の体が布団の中で大きく盛り上がっている。百六十八センチ七十八キロという体格は、六十八歳という年齢を忘れるほどの活気に溢れている。私は泰三の腰の付近に座って泰三の動きに目をこらしていた。十四、五歳のときから一貫して、床屋ひとすじで生きてきたのが信じられない貫禄をそなえている。見れば見るほど端正な風貌である。

切れ長い目にふくよかな頬、太くて長い眉毛の半分は白くなっているが、広い額は理知に輝いている。どっしりした鼻が中央に居座り、その下には綺麗に刈り込んだ髭が蓄えられ、真一文字にぐっと結んだ赤い唇が何ともいえない熟年の色香を発散させている。それでいて頭はほとんど無毛に近く、つるつるに禿げあがっている。

そんな風采の泰三は何時見ても私の超理想だった。やっと五十歳になったばかりの私は若いときから一貫して泰三のような風采の男ばかりに恋してきたのだ。我ながらより好みがひどい性格だと分かっている。だからはじめて泰三を見たとき、この人こそが長年探していた男だと思った。幸いなことに泰三も私に特別な感情を抱いたようだった。

僅かに泰三の体が動きはじめると、それまで布団のなかで泰三の体を愛撫していた伝助の体が、背中を泰三の前面に接する態位になった。二人の下半身が何度か複雑に動くにつれ掛け布団も波をうってうねり、或る形が出来上がった気配がした。

泰三の体も完全に私に背中を見せ、後ろから伝助の顔を抱きとり口を吸いはじめていた。そんなときの泰三の動きは非常にスローで落ちついていた。それに引換え伝助はよほど興奮しているらしく、絶えず徴かな鼻息を響かせ必要以上にオーバーな動きで応えた。それは見かたを変えると、意識して泰三に愛されている自分の姿を私に見せつけているようだった。やっと還暦を迎えたばかりの伝助は小柄な可愛いお爺さんである。

私が御主人の泰三の家に転がりこんで来てから、やがて一週間が過ぎようとしていた。朝から午後六時ごろまで泰三と伝助は、家業の散髪に掛かりきりである。それにひき比べ私は早朝に起きて散髪室の掃除に朝食の用意、三人の洗濯に昼食から夕食の用意に入浴の準備、さらに仕事が終わった散髪室の掃除と一日中ぶっ通しの忙しさだった。

私が家事の後片付け、明日の朝食の用意に洗濯物の整理などを終え、主人の泰三の傍に駆けつけたのは午後十時を回っていた。足音を殺して布団の裾のほうから近寄った。こまごました仕事をしていても、泰三のことを思い出しただけで心のなかを、ほのぼのとした春風が吹き抜ける気がした。恥ずかしいことだが股間の物がはげしく勃起さえした。

泰三の体を直に覆っているのは軟らかい羽毛布団で、そのうえから真紅の縮緬の掛け布団を乗せ、泰三の呼吸に合わせて布団が規則的に上下に動いている。

ほんの二十分ほどまえ泰三が、「徳次よ、仕事が済んだら早くこちらに来い」と声をかけてくれたのだ。珍しいことだった。その声も体の大きさに比例し、周波数の非常に低い嗄れた声だった。

その声を聞いたときから私の性器が激しく勃起していた。ちょっと手を延ばしさえすれば、あれほど憧れた泰三の好きな体に触られるのに、そんな態勢になったことで強い性欲がそのまま緊張に変化し、心臓だけが早鐘のように動悸を打っている。体になんとかして触りたいと思えば思うほど、恥ずかしいことだが私の体が激しく興奮した。

もしも泰三一人だったら思いのままに抱きつけるのに、今は死ぬほど憧れた泰三の体が可愛い伝助を可愛がっている最中なのだ。にもかかわらず泰三の瞳が絶えず私に注がれている。私の目が泰三の心中を的確に読みとろうと泰三の視線を追いかけた。その目が俺は伝助を抱いているが、心の中はおまえが可愛くてたまらないと語りかけてくれた。

◇

私はそんな泰三の視線を受けとめたまま、泰三を自分に紹介してくれた土建業を営んでいる梶原の言葉を思い出していた。

「泰三先生は他のどんな男とも品格が違う。それは先生が一貫して、散髪ひとすじに生命をかけてきた故だと思うが、とにかく人品が違う。きっと体のなかに蓄えられた自信の故だろうな」

それが梶原の第一声だった。

私から見れば、梶原も又、一点非のうちどころのない立派な土建業を営む紳士である。その紳士が泰三のことを話すとき威儀を正し、泰三先生と敬語で語ったのだ。

多分梶原は若いときからずっと泰三に散髪を頼み、もう二十年来の付き合いになるのだろう。その間に交わした交友関係で、泰三の人品の良さを嫌というほど知らされたに違いない。

その私が第一回の逢瀬で泰三と旨く結ばれなかったことを知ったとき、梶原は一度は両腕を組んで頭を傾けたが、何時もの明るい表情に戻ると真面目な顔で言った。

「徳さん、あんたはウケだろう。もしもあんたが泰三先生に惚れとるなら、全身で甘えたらいい。泰三先生は懐の深いお方じゃ。ああいうお方に抱かれようと思えば、あんたのほうから甘えんと前に進まんばい。それに泰三先生に生命がけで惚れたウケはごろごろおるとじゃけん、ぼさっとしとったら他のウケに先生を盗まれてしまう」

さらににこにこ笑いながら、次のような言葉も付け足した。

「わしがあんたを紹介したとじゃけん、はよう泰三先生に抱いて貰わんと損するばい。あんたは未だ泰三先生のマラを見とらんのじゃろう。今度出会ったら全身で甘えて泰三先生のマラを舐めることじゃ。太うして長うて亀頭には立派な波返しがついとる。それに泰三先生は気にいったウケの前ではこちこちに勃起させ、先走り液をとろとろ洩らすぞ」

梶原は若い一時期を東京の土建業で過ごしたことがある。その故か普段は標準語を使うのに、私に話すときは九州弁が混じる。私の顔が思わず赤くなる。場所はそういう男たちばかりが集まるバァーである。梶原は酒が入っておりオープンに振るまっているが、その話題は生命がけで惚れた泰三のことだから、私は第三者には聞かせたくない。

しかし五十歳にもなった私が顔を真っ赤にして、俯いてしまえばさらに不自然になる。何か言わねば話題が途切れてしまう。私は思い切って小さな声で訊ねた。

「波返しとはどういう意味ですか」

すると出し抜けに梶原が私の首を抱え、耳に口をつけて囁いた。

「それはタチの大切な勲章たい。亀頭の先端から中ほどにかけて急に盛り上がった形状のマラを言うんじゃ。横から見た鳥の嘴から頭にかけての恰好によう似とる。けど嘴のように痩せてはおらず、たっぷり肉がついとる。つまり頭に波が打ちよせても盛り上がりで、せき止められるという形状で、これを一度入れられたウケは病み付になる。それにどういうのか、波返しのついた亀頭は必ず黒紫の汚い色をしとるが、味は天下一品たい」

普通の場所では何を話題にしているのか理解できない内容だが、その気のある者が聞けば目の色を変えるほど淫らな話題なのだ。バァーのなかの雰囲気も時間も、そんな凄い話が出来る頃合になっていた。

それを聞いただけで私の目が潤んだ。もう少し自分がしっかりしていれば、私の目のまえで伝助が泰三に甘えることなどなかっただろうと考えた。

◇

しかし私が少しでも泰三に近寄る気配を見せると、伝助は執拗に追い払った。それどころか彼は真っ昼間から泰三の首に両手を回しキスしたり、泰三の股間に顔を伏せフェラチオさえ私に見せつけた。それでいて泰三の性器は両手で覆って決して見せようとはしなかった。泰三の体はあくまで自分の物だと主張しているようだった。

そのいっぽうで泰三は折りにふれ、さりげなく自分の裸の体を私に見せつけた。

例えば風呂から上がった直後、腰に巻いたバスタオルを外し背中を拭きながら、体の前面を見せたり、就寝直前に真っ裸になり布団のなかに入る寸前、急に明朝の仕事を思い出したという理由で私をよびつけ、股間の一部分を瞬間的に見せたりするのだった。

そんなとき泰三の性器は、たいてい半勃起状態だったが私にとっては息の止まるような衝撃だった。あんな立派なものを口に含むことができたら、何時死んでもいいとさえ思う。しかしそんな楽しみさえも伝助は、動物にも似た鋭い勘で素早く感じとり、即座に泰三の性器を両手で覆い、喉の奥を微妙に鳴らしながらフェラチオに没頭するのだった。

しかし瞬間的に見た泰三の性器は私の心のなかで、はっきりした映像として焼きついていた。だから梶原が言う『波返し』の意味も朧気ながら理解出来た。

そしてこのままじっと耐えていれば、必ず泰三の体が自分に向かって愛撫の手を差し延べてくれると思うのだった。長いあいだ閉ざされていた自分の人生にやっと小さな灯がともった気がした。

◇ ◇ ◇

「ご主人さま、ただいま徳次が参りました」

私は上体をかがめ泰三の耳元で囁くような声で語りかけた。

その夜たまたま伝助は急用ができて、知人の家に駆けつけた直後だった。この期を逃せば何時泰三と結ばれるのか見当もつかなかった。私の声が聞こえたのかどうか泰三の体が寝返りを打って大きく動いた。ふと気づいたとき泰三の下半身が、完全に布団の外に投げ出されていた。

羽毛布団のうえに縮緬の掛け布団を敷いてあげたのはもちろん私だった。床に就くまえに適度な酒を整えたのも私である。布団も少しだけ重かったのだろうか、寝酒がさらに泰三の体を必要以上に温めたに違いない。

瞬間的にそんなことを考えたが、私の目が布団から大きくはみ出した泰三の下半身に張りついて、瞬きさえ忘れて一心に見つめた。

泰三は寝るとき越中ふんどしだけの真っ裸、ということは知っていたが、それを見るのははじめてだった。

布団の外に投げだされた泰三の下半身は、私の座っているすぐ目のまえだった。捲れた布団が泰三の太鼓腹を斜めに横切ってかぶさり、そこから下は越中ふんどしが緩み前垂れが捩れ、肉付きの良い右足を大きく踏みだした恰好である。

泰三はもともと色の白い人である。顔色でさえ標準的な日本人より遙に白いので、太鼓腹や両足などは日本人離れしたほどに白い。人間の好みは千差万別だから色黒い人を好む人もいるだろうが、私は泰三の太鼓腹や右足の青磁にも似た落ちついた白さに、息を呑む思いがした。そのまま衝動的に口づけして、体中を舐めたい欲求にさいなまれた。

越中ふんどしの前だれが股間のうえで捻じれているが、豊かな陰毛が鼠径部のほうにまではみ出している。その陰毛が半白である。わずかに生えている胸毛も半白で、ほとんど球体の太鼓腹が、寝ていることによって僅かに傾いて横腹のほうに膨れて見える。そんな体を見ているだけで私の呼吸が乱れ、口のなかが唾液で一杯になる。

私の右手が無意識のうちに前垂れを握り、それを剥がすような動きで上に引っ張ると、捻じれた越中ふんどしの左側から左の睾丸がぽろりと転がりでてきた。焦げ茶色であるがその周囲が白いので、チョコレート色のようにくすんで見えた。

私の唇がそれに近寄り今にもそれを含もうとしたとき、泰三の体が上下にバウンドするような動きをした。

その拍子に泰三の股間一体が、今までとは全く違った隠微さに彩られた。緩んだ越中ふんどしの殆どが右側の鼠径部にかた寄り、両方の睾丸がどっしりと存在を主張して垂れさがり、何時そうなったのか陰茎が半勃起したまま臍のほうに跳ね上がっている。

その陰茎は私が日頃想像していたより遙かに太くて長かった。私は思わず溜め息を吐いた。

どうしたことか、臍近くまで延びた陰茎の先端部にふんどしの前垂れが引っ掛かり、亀頭の半分が隠れている。

目を凝らして眺める私は、前垂れに半分隠れながら陰茎の上端から続く亀頭冠の鰓に気づき感嘆の声を呑み込んだ。亀頭裏の鰓の幅が小指の太さくらいあることに狂喜した。大きいとは聞いてはいたが、これほどとは思ってもいなかった。

私は耐えきれずに泰三の陰茎を握った。

最初は半勃起だったが、それが音でもたてるように急速にその形を整えた。越中ふんどしの前垂れがはずれ、亀頭がその全容を私の眼前に曝した。目の覚めるような色彩と形態だった。その全体は焦げ茶色に薄墨を流したような色合いなのに、鰓に近づくにつれ次第に色彩が薄れ紫色にぼかされている。

じっと見つめていると目頭が熱くなってくる。それでも私は亀頭から目を放すことができなかった。

全体が厚い肉に覆われている。にもかかわらず亀頭の先端部分は、優しい丸みがやや偏平に近い曲線を描き、其処から急に垂直に盛り上がり、鳥の頭に似た丸みが大胆にカーブし、その見事な亀頭冠が鰓の部分でふてぶてしく収斂している。

私は過去に両手では数えきれないほどの男の性器を見てきたが、これほど熟れた性器を見たのははじめてだった。その色彩といい形熊といい非の打ちどころのない見事な道具である。梶原の言う『波がえし』のついた亀頭など、まさに使い古された歴戦の雄姿だった。こんな立派な物を頂けると思えば、泣きたいほど嬉しかった。

私は無我夢中でそれを口に含みながら泰三の顔を見た。その顔が何時もに比べてさらに端正で、何とも表現できないやさしさに溢れている。

泰三のような立派な男はセックスのときでさえ侵しがたい人品を備えているのだ。しかしそんな人品にくらべ彼の性器は何と淫らなことかと視線を性器に移し、根元を握り口から引き抜いてしげしげと眺めた。

泰三は殆ど全裸に近い形で大の字になっており、私は大きく開いた泰三の両股の間に入っている。泰三の淫らさはその太めの尻に呼応した太鼓腹と、其処から左右に分かれる両足付近に集中している。その形態は雨蛙の下半身と似ているが、その中心でふてぶてしく存在を主張している性器は、それをじっと見るだけで私を骨抜きにしてしまう。

すでに私の口で愛撫された陰茎や亀頭が極限まで勃起し、私の右手が根元を握っているので、これ以上は大きくならないほどに自由奔放に伸びきっている。泰三の姿形から想像すれば、その性器もさぞ形良く見目麗しかろうと思うが、性器の形は何処がどうなっているのか詳細にはわからないが、とにかく男性的で見ているだけで体中が震える。

そんな性器は私の最も好む形であるが、茶褐色に薄墨を混ぜた色彩は私の心をずたずたにしてしまう。性器全体が一様にそんな色彩ではなく、陰茎の根元から次第に太くなる棒の部分、いったん段差をつけて亀頭冠に続く鰓の部分、波がえしのついた見事な亀頭部分のそれぞれが、少しずつ異なった色彩を持ちながら爛れそうな艶に輝いているのだ。

そんななかで私の心をさらに男色世界に引き込むのは、複雑な形と色彩に富んだ亀頭部分である。長い年月使い古された染みさえ滲ませた鈴口の周辺は、まさに男の人生そのものである。とくに泰三のような綺麗なお爺さんの鈴口が驚くほどの深い溝を作り、その奥から間欠的に、先走り液を滲ませているのを見ていると気が遠くなってしまう。

いっぽう分厚い敷布団に大の字になり、自分の体を私に愛撫させている泰三は、私の態度や手順から私の過去のほとんどを見抜いてしまう。もちろんそうなるまでの一週間という日々のなかで、私の性格や過去の男色の対象などを推測はしたのだろうが、それがほぼ確定的に分かるのは、あくまで自分の稚児として抱いてみてからだと思っている。

◇

泰三は自分の男色を生まれたときからの宿命だと思っている。

さらに十四歳で小学校を卒業するとすぐ散髪屋に弟子入りして十九歳で独立し、一生懸命働いて気がついたときは六十八歳になっていた。その間に接した男は人に言えない数になっていた。いずれの男とも誠心誠意で接してきた。目を瞑れば何時でもその男たちが瞼のなかに現れる。

そんな生真面風な彼の人生哲学は『人との交わりは、外観よりも心に尽きる』さらに、『その人の顔は心の鏡であり、人生そのものである』と言うのだ。

泰三は床屋という仕事をしながらお客に好かれようと思えば、顔を磨くまえにまず親切でやさしい心で接すべきだと言い、さらに顔を見ればその人の心が分かるし過去の人生が読みとれると言うのだ。

泰三が口癖のように言ったその二つの言葉はもちろん、床屋を成功させる経営者の智恵ではあるが、ただそれだけではなく男色の交わりにおいても相手への尽くしかたを的確に示していたのだ。

そんな泰三は自分の下半身に泣きながら取りすがっている私の心をほぼ的確に見抜いてもいたし、私の過去さえもおぼろげに推測しているようだった。

泰三の経営する床屋は彼が、六十二、三歳を過ぎるころからお客が急に増えはじめた。それまで伝助と二人で地味な経営を続けてきたが、二人だけでは忙しくなり誰か適当な理髪師はいないかと知人の梶原氏に頼んで、やっと私を雇うことにきめたばかりである。そして、二週間という日数を経て、やっと結ばれるまでに漕ぎつけたのである。

|

|